![]() enauld eut plus de peine à faire entendre raison à ses forestiers pour les droits qu’ils retiraient des sujets de l’abbaye. Lesdits forestiers n’avaient pas non plus soulevé grande objection lors de la fondation de la nouvelle communauté. Mais tapis au fond des bois comme des sangliers dans leurs bauges, ils veillaient, l’oreille tendue, l’œil au guet. Or, voilà que, confiant dans la donation de Renauld de Craon, l’hermite Humbert s’avance dans la forêt, une coignée à la main, pour faire acte de propriétaire. Tout à coup , il se sent saisi rudement par son froc. Ce sont Bernard et Renaud, les forestiers, qui le tancent d’importance et lui enlèvent sa coignée. Le pauvre hermite s’en retourne conter sa mésaventure à ses frères et, conseil tenu, on va demandé défense au seigneur de Craon, l’avertissant que s’il ne peut protéger les chanoines contre de tels sévices, ceux-ci seront obligés d’abandonner les constructions commencées et d’aller chercher asile sue les terres d’un seigneur plus puissant ou plus généreux.

enauld eut plus de peine à faire entendre raison à ses forestiers pour les droits qu’ils retiraient des sujets de l’abbaye. Lesdits forestiers n’avaient pas non plus soulevé grande objection lors de la fondation de la nouvelle communauté. Mais tapis au fond des bois comme des sangliers dans leurs bauges, ils veillaient, l’oreille tendue, l’œil au guet. Or, voilà que, confiant dans la donation de Renauld de Craon, l’hermite Humbert s’avance dans la forêt, une coignée à la main, pour faire acte de propriétaire. Tout à coup , il se sent saisi rudement par son froc. Ce sont Bernard et Renaud, les forestiers, qui le tancent d’importance et lui enlèvent sa coignée. Le pauvre hermite s’en retourne conter sa mésaventure à ses frères et, conseil tenu, on va demandé défense au seigneur de Craon, l’avertissant que s’il ne peut protéger les chanoines contre de tels sévices, ceux-ci seront obligés d’abandonner les constructions commencées et d’aller chercher asile sue les terres d’un seigneur plus puissant ou plus généreux.

![]() enaud répondit aux chanoines avec douceur,

humiliter, dit la charte, il leur dit que le droit des forestiers était réel, lais qu’il tâcherait d’arranger le différend ; et il donna rendez-vous à peu de temps de là aux moines et aux forestiers conjointement dans le chapitre de l’abbaye ; l’assemblée étant réunie, Renaud s’exprima ainsi : O vous, forestiers, mes amis, vous savez que j’ai jugé nécessaire tant pour mon salut que pour celui de mes ancêtres et de mes descendants, de faire une large aumône à ces bons religieux quelques-uns de vos droits.

enaud répondit aux chanoines avec douceur,

humiliter, dit la charte, il leur dit que le droit des forestiers était réel, lais qu’il tâcherait d’arranger le différend ; et il donna rendez-vous à peu de temps de là aux moines et aux forestiers conjointement dans le chapitre de l’abbaye ; l’assemblée étant réunie, Renaud s’exprima ainsi : O vous, forestiers, mes amis, vous savez que j’ai jugé nécessaire tant pour mon salut que pour celui de mes ancêtres et de mes descendants, de faire une large aumône à ces bons religieux quelques-uns de vos droits.

![]() es paroles et autres de même nature entendues, les forestiers tous contrits,

compuneti, abandonnèrent aux serviteurs de Dieu une partie de leurs droits, mais ils exigèrent d’eux comme reconnaissance de ces concessions, trois dîners par an donnés à l’abbaye, pour eux et leurs familles.

es paroles et autres de même nature entendues, les forestiers tous contrits,

compuneti, abandonnèrent aux serviteurs de Dieu une partie de leurs droits, mais ils exigèrent d’eux comme reconnaissance de ces concessions, trois dîners par an donnés à l’abbaye, pour eux et leurs familles.

![]() ais voyez la malice de ces forestiers. Ces dîners ne semblaient destinés qu’à cimenter la bonne harmonie ; on ne devait au premier abord y voir qu’une petite fête toute amicale où, sans ruine pour le couvent, on boirait à la santé de Renaud l’Allobroge, et ainsi fut-il en effet dans le commencement. Vins fins et mets succulents ne manquaient point au repas ; et les forestiers, grands chasseurs de leur métier, en fournissaient la venaison. Les religieux faisaient sans doute exception ces jours-là à l’austérité de leur règle ; les propos joyeux circulaient, la religion ne les défend pas, et, le tard venu, chanoines et forestiers se séparaient toujours bons amis.

ais voyez la malice de ces forestiers. Ces dîners ne semblaient destinés qu’à cimenter la bonne harmonie ; on ne devait au premier abord y voir qu’une petite fête toute amicale où, sans ruine pour le couvent, on boirait à la santé de Renaud l’Allobroge, et ainsi fut-il en effet dans le commencement. Vins fins et mets succulents ne manquaient point au repas ; et les forestiers, grands chasseurs de leur métier, en fournissaient la venaison. Les religieux faisaient sans doute exception ces jours-là à l’austérité de leur règle ; les propos joyeux circulaient, la religion ne les défend pas, et, le tard venu, chanoines et forestiers se séparaient toujours bons amis.

![]() e ciel eut enfin pitié des religieux. Robert, le forestier, c’était sans doute le plus vorace de la bande, fut frappé de Dieu, il fit une chute, et se sentant proche de la mort, manda Thibaud Poutrel, prieur de

La Roe

et Michel son cousin germain. Il les chargea de donner à l’église son corps et son âme, moyennant quoi il renonça à sa part des festins. C’était déjà un sixième de gagné. Assurément il était honorable pour Robert de donner le bon exemple, mais enfin il allait mourir, et l’on est facilement généreux à cette heure. Les forestiers Foulques et Pinel firent bientôt à l’abbaye même abandon de leur droit aux repas. ; mais leur sacrifice fut plus méritoire que celui de Robert, car ils étaient alors en parfaite santé,

in suâ sanitate, et leur terrible appétit n’était en rien diminué. Le Normand, Renaud et Legros se firent un peu plus tirer l’oreille, mais enfin honteux de paraître plus affamés que leurs camarades, ils renoncèrent aussi à venir festoyer.

e ciel eut enfin pitié des religieux. Robert, le forestier, c’était sans doute le plus vorace de la bande, fut frappé de Dieu, il fit une chute, et se sentant proche de la mort, manda Thibaud Poutrel, prieur de

La Roe

et Michel son cousin germain. Il les chargea de donner à l’église son corps et son âme, moyennant quoi il renonça à sa part des festins. C’était déjà un sixième de gagné. Assurément il était honorable pour Robert de donner le bon exemple, mais enfin il allait mourir, et l’on est facilement généreux à cette heure. Les forestiers Foulques et Pinel firent bientôt à l’abbaye même abandon de leur droit aux repas. ; mais leur sacrifice fut plus méritoire que celui de Robert, car ils étaient alors en parfaite santé,

in suâ sanitate, et leur terrible appétit n’était en rien diminué. Le Normand, Renaud et Legros se firent un peu plus tirer l’oreille, mais enfin honteux de paraître plus affamés que leurs camarades, ils renoncèrent aussi à venir festoyer.

![]() insi l’abbaye fut délivrée de cette charge onéreuse, et cela sous la seule condition que les forestiers seraient visités par les religieux dans leurs maladies, et qu’on les enterreraient en costume de chanoine, faveur, du reste, alors fort recherchée.

insi l’abbaye fut délivrée de cette charge onéreuse, et cela sous la seule condition que les forestiers seraient visités par les religieux dans leurs maladies, et qu’on les enterreraient en costume de chanoine, faveur, du reste, alors fort recherchée.

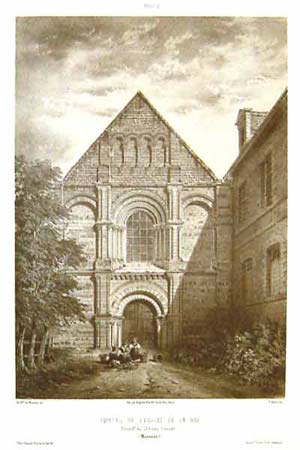

![]() evenons maintenant à Robert d’Arbrissel. Le nombre de ses disciples devint bientôt tel qu’il dût chercher un autre établissement. Il laissa Sainte-Marie-du-Bois sous le gouvernement de

Quintin, et il alla fonder la célèbre abbaye de Fontevrault, où nous le retrouverons. Sous la direction de Quintin et de ses pieux successeurs, Hervé, Alain, Thomas, les constructions de l’abbaye marchèrent vite, et la nouvelle église fut terminée en 1140. C’est la même dont on voit encore la nef et dont on admire la façade, type remarquable et pur de l’art de cette époque, digne de servir de modèle encore aujourd’hui, et dont une longue description semble superflue vis-à-vis de la lithographie d’un crayon si précis qui accompagne cette notice (

voir photo

). – La dédicace de ce beau monument religieux se fit vers 1140, sous l’abbé

Robert de Moutenaz, en présence de Guérin de Craon, baron dont le cartulaire de

La Roe

nous révèle le premier l’existence. Hugues, évêque de Tours, célébra la cérémonie avec beaucoup de solennité, assisté de Hugues, évêque du Mans, de Hamelin, évêque de Rennes et d’Ulger, évêque d’Angers.

evenons maintenant à Robert d’Arbrissel. Le nombre de ses disciples devint bientôt tel qu’il dût chercher un autre établissement. Il laissa Sainte-Marie-du-Bois sous le gouvernement de

Quintin, et il alla fonder la célèbre abbaye de Fontevrault, où nous le retrouverons. Sous la direction de Quintin et de ses pieux successeurs, Hervé, Alain, Thomas, les constructions de l’abbaye marchèrent vite, et la nouvelle église fut terminée en 1140. C’est la même dont on voit encore la nef et dont on admire la façade, type remarquable et pur de l’art de cette époque, digne de servir de modèle encore aujourd’hui, et dont une longue description semble superflue vis-à-vis de la lithographie d’un crayon si précis qui accompagne cette notice (

voir photo

). – La dédicace de ce beau monument religieux se fit vers 1140, sous l’abbé

Robert de Moutenaz, en présence de Guérin de Craon, baron dont le cartulaire de

La Roe

nous révèle le premier l’existence. Hugues, évêque de Tours, célébra la cérémonie avec beaucoup de solennité, assisté de Hugues, évêque du Mans, de Hamelin, évêque de Rennes et d’Ulger, évêque d’Angers.

![]() a faveur des seigneurs de Craon était de plus en plus acquise à l’abbaye. Sous l’appui et par l’exemple de ses puissants protecteurs les offrandes affluèrent bientôt. L’abbé

Michel, entre autres, déploya un tel zèle dans ce but, que de 1151 à 1158, il fit faire à Notre-Dame de

La Roe

, plus de cent vingt donations, dont plusieurs n’étaient toutefois que des restitutions de dîmes ou autres revenus dont les seigneurs voisins s’étaient emparés.

a faveur des seigneurs de Craon était de plus en plus acquise à l’abbaye. Sous l’appui et par l’exemple de ses puissants protecteurs les offrandes affluèrent bientôt. L’abbé

Michel, entre autres, déploya un tel zèle dans ce but, que de 1151 à 1158, il fit faire à Notre-Dame de

La Roe

, plus de cent vingt donations, dont plusieurs n’étaient toutefois que des restitutions de dîmes ou autres revenus dont les seigneurs voisins s’étaient emparés.

![]() oulant en outre conserver la mémoire de ce qu’il avait fait, et garantir l’abbaye dans l’avenir contre toute éviction, l’abbé Michel fit rédiger le

livre de la fondation et augmentation du moustier et abbaie de la Roë, précieux manuscrit, connu sous le nom de

Cartulaire de la Roë, aujourd’hui déposé à la mairie de Craon, et sauvé comme par miracle des diverses dévastations de l’abbaye. C’est ce dont, entre autres, nous rend témoignage cette curieuse note intercallée dans le Cartulaire, au milieu de la 164e

charte :

oulant en outre conserver la mémoire de ce qu’il avait fait, et garantir l’abbaye dans l’avenir contre toute éviction, l’abbé Michel fit rédiger le

livre de la fondation et augmentation du moustier et abbaie de la Roë, précieux manuscrit, connu sous le nom de

Cartulaire de la Roë, aujourd’hui déposé à la mairie de Craon, et sauvé comme par miracle des diverses dévastations de l’abbaye. C’est ce dont, entre autres, nous rend témoignage cette curieuse note intercallée dans le Cartulaire, au milieu de la 164e

charte :

![]() e, Thomas de la Porte, religieux de

La Roe

, dès l’an 1558, natif de la ville d’Angers, prieur de Fontaine-Couverte, ai trouvé ce présent livre à la sacristie, après que les Royaux qui tenaient Craon assiégé eurent pillé l’abbaye et l’église de toutes richesses et vivres le 22 avril 1592, d’où le lendemain samedi furent mis en déroute par le Duc de Mercoeur, le lut tout et le rendis. "

e, Thomas de la Porte, religieux de

La Roe

, dès l’an 1558, natif de la ville d’Angers, prieur de Fontaine-Couverte, ai trouvé ce présent livre à la sacristie, après que les Royaux qui tenaient Craon assiégé eurent pillé l’abbaye et l’église de toutes richesses et vivres le 22 avril 1592, d’où le lendemain samedi furent mis en déroute par le Duc de Mercoeur, le lut tout et le rendis. "

![]() ais reprenons le cours de annales de l’abbaye. Quelqu’eussent été les efforts de l’abbé Michel et le nombre des donations, les terres alors rapportaient si peu que le couvent était presque pauvre. Aussi la guerre était partout, et nous voyons un Joscelin de Bréon donner à

La Roe

sa métairie de la Barre, et sa terre de Bréon, en s’engageant de plus à payer douze deniers de cens, si l’abbaye peut le défendre de la guerre et des brigandages:

de guerris et raptoribus

(164e

charte).

ais reprenons le cours de annales de l’abbaye. Quelqu’eussent été les efforts de l’abbé Michel et le nombre des donations, les terres alors rapportaient si peu que le couvent était presque pauvre. Aussi la guerre était partout, et nous voyons un Joscelin de Bréon donner à

La Roe

sa métairie de la Barre, et sa terre de Bréon, en s’engageant de plus à payer douze deniers de cens, si l’abbaye peut le défendre de la guerre et des brigandages:

de guerris et raptoribus

(164e

charte).

|

|

Haut de la page |